Es ist ein unangenehmes, aber höchst wichtiges Thema: die Diagnostik von Tumoren. Was sich jede und jeder von uns wünscht, ist stets gesund zu sein. Doch was, wenn doch einmal etwas ist? Dann möchten wir alle möglichst schnell Gewissheit haben, worauf wir uns einstellen müssen und die bestmögliche Diagnose sowie Behandlung erhalten. Genau hieran forscht Prof. Sebastian Kölbl, wissenschaftlicher Leiter am Forschungsstandort in Hutthurm. Als Ingenieur arbeitet er mit an der Verbesserung und Unterstützung der Krebsdiagnostik mittels Scherwellen-Elastographie. Dafür hat sich Prof. Kölbl mit dem Mediziner Prof. Dr. Thiha Aung, der Medizinerin Prof. Dr. Silke Härteis sowie der Uni Regensburg zusammengetan und das Projekt Shear Wave Elastograpy for Tumor Detection, kurz SWEFTD, ins Leben gerufen. Doch was ist Scherwellen-Elastographie eigentlich? Was passiert konkret im Projekt und was hat das Ingenieurswesen in diesem Fall mit Medizin zu tun?

Mit Scherwellen-Elastographie das Körperinnere erkunden und simulieren

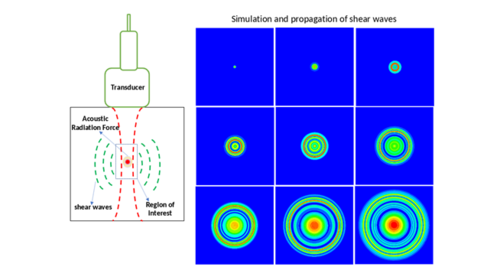

Der Begriff Scherwellen-Elastographie mag im ersten Moment sehr kompliziert klingen, lässt sich aber relativ einfach als eine Art des Ultraschalls erklären. Bei einem Ultraschall wird eine Welle mit bestimmter Frequenz durch den Körper geschickt und erzeugt so ein Bild. Dabei handelt es sich um verschiedene Grauwerte, die sich je nach Material unterscheiden. Bei der Scherwellen-Elastographie wird die Frequenz einfach umgeschaltet, wodurch die nun in den Körper geschickten Scherwellen eine andere, genauere Bildgebung zulassen. Das menschliche Gewebe besitzt unterschiedliche Steifigkeit, ist also an manchen Stellen bei Druck resistenter und an anderen nachgiebiger. Diese Steifigkeit wird mathematisch durch das Elastizitätsmodul beschrieben, anhand dessen sich die Scherwelle mit unterschiedlicher Geschwindigkeit im Körper ausbreitet. Der Unterschied zum normalen Ultraschall ist hier, dass man dieses Verfahren simulieren kann. Und das ist für Prof. Kölbl das Entscheidende, da es ihm die Nachbildung der Wellenausbreitung am Computer ermöglicht.

Kurzgesagt wird ein bestimmtes Zellgewebe als Standard festgelegt. Mit dem Wissen über dessen Eigenschaften, wie beispielsweise die Steifigkeit, wird eine 2D-Simulation gestartet, die ein Ergebnis auswirft. Darauf basierend hat Prof. Kölbl die Möglichkeit mathematisch in weiteren Simulationen die Anfangswerte zu variieren und unter anderem die Steifigkeit zu verändern. Damit erhält er eine große Anzahl an Ergebnissen, also ein Modell. Diese Daten sind letztlich das Wichtige, da sie für künftige Diagnosen genutzt werden können. Das Krebsgewebe eines jungen Mannes kann sich schließlich anders verhalten, anders aussehen als das einer 70-Jährigen. Anhand der simulierten Werte kann der Arzt jedoch trotz körperlicher Unterschiede schneller herausfinden, ob es sich bei dem problematischen Gewebe der Patientin oder des Patienten um Krebs handelt.

Abbildung einer Tumorzelle | Simulation und Ausbreitung der Scherwellen

Von Kunststoff zu Scherwellen

Eigentlich hat sich der Forschungsstandort in Hutthurm als Teil des Kunststoffcampus Bayern mit der Arbeit an Kunststoff- und Faserverbundentwicklung einem etwas anderen Thema verschrieben. Jedoch sind Simulation und Testing zwei weitere große Bereiche, die hier in der Forschung zum Einsatz kommen. Die auf den ersten Blick eher ungewöhnliche Verknüpfung zweier so unterschiedlicher Fachbereiche wie Ingenieurwissenschaft und Medizin ist an der THD als Hochschule für angewandte Forschung keine Unmöglichkeit. Wie auch das Projekt SWEFTD kommen einige Projekte durch Zufall zustande, in dem die Forschenden beispielsweise bei verschiedenen Hochschulveranstaltungen aufeinandertreffen und sich über ihre Forschung austauschen. Dieser persönliche Gedankenaustausch ermöglicht das Zustandekommen und die Verwirklichung innovativer Projekte aus den vielfältigen Forschungsbereichen der Hochschule. In diesem Fall war es ein Sommerfest, an dem Prof. Dr. Aung und Prof. Kölbl sich über ein Projekt mit Exoskeletten unterhielten und aus einer Idee gemeinsam an der Verbesserung von Untersuchungen zu arbeiten, letztlich Realität wurde.

So geht es mit SWEFTD weiter

Da das Projekt mit einer Laufzeit von sechs Monaten nur von kurzer Dauer ist, streben Prof. Kölbl und sein Team erstmal ein Proof of concept, also den Versuch, ob das Vorhaben funktionieren kann, an. Momentan forschen sie am Beispiel des Pankreaskarzinom. Ziel ist jedoch, die Methode künftig auch bei anderen Krebsarten einsetzen. Als nächstes möchte Prof. Kölbl einen Forschungsimpuls der Deutschen Forschungsgemeinschaft für das Projekt an Land ziehen, da diese wirklich nur spezielle Forschung, also Spitzenforschung fördert. Hierzu durchlaufen sie momentan den Prozess und hoffen ab 2027 gefördert zu werden. In der Zwischenzeit will das Team allerdings auch nicht untätig sein und versucht noch andere Förderungen zu erhalten. Langfristiges Ziel ist es, ein Diagnosetool zu entwickeln, welches am Ende wirklich in Einsatz ist und den Arzt auch mithilfe von Künstlicher Intelligenz unterstützt.

Mehr dazu:

Du möchtest mehr über das spannende Projekt und die Hintergründe dazu erfahren? In unserem Forschungs-Funk Podcast berichtet Prof. Kölbl ausführlich über SWEFTD und wie die Simulation sowie Modellierung menschlichen Gewebes genau funktioniert: